La construction hors-site, quand on l’analyse, existe depuis la nuit des temps.

De l’habitat à l’habitation nomade.

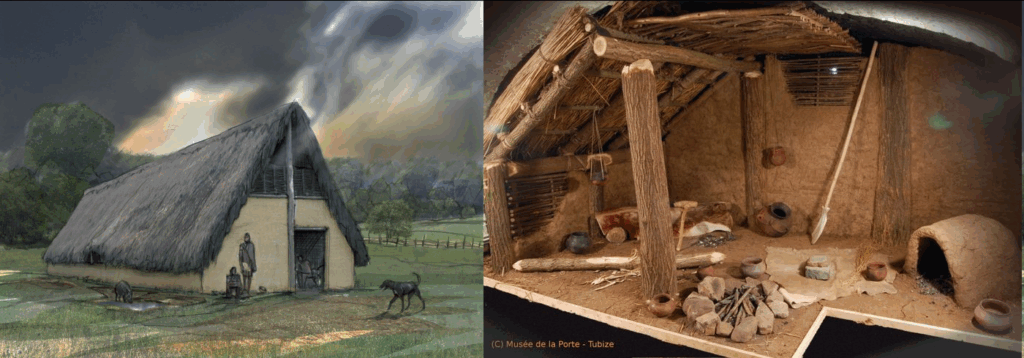

Contrairement à ce qui a été enseigné pendant longtemps, nous ne vivions pas dans des grottes .

Les abris naturelles (arbres, branchages), hérités des grands singes se sont rapidement rendu peu confortable, les cavités trop humide et souvent déjà occupé (animaux), les ressources de construction ne sont pas disponible partout (les branchages, feuilles, paillage…) ou pas assez durable, même si il ne reste peu de trace de cette époque (Les prémices d’un bon impact carbone?)

Source : – les-premiers-habitats-de-l’homme–

Nous étions avant tout nomade (chasseurs et cueilleurs au Paléolithique). Il nous fallait donc des habitas adapté à ce mode de vie où on voit apparaitre des bâtisse répétitive par leur conception, correspondant à un cahier des charges universelle:

- Se loger

- Se protéger

- utiliser des ressources locales ou réemploi de produit (peaux et os d’animaux)

- pouvoir le démonter

- léger à transporter

- simple à reproduire

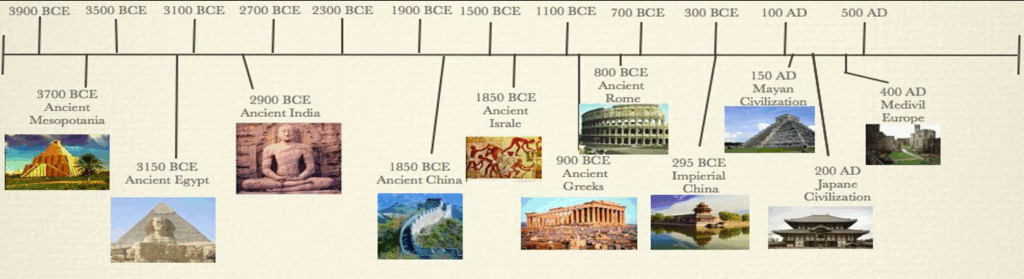

La sédentarité du logement arrive avec l’agriculture.

Dés lors, la construction en « dur » est apparu sous différente forme (bois, pierre, terre…) et est devenue un bien plus confortable, pérenne, mais plus couteux (temps et matériaux) à réaliser. Il est devenu de ce fait un bien sédentaire et transmissible entre génération (ce qui reste majoritairement, la vision actuelle).

Il n’es reste pas moins basé sur des caractéristiques éprouvées et reproductibles : structure en bois ou pierre, basée sur des dimension et des sections expérimentés, les remplissages sont réalisés en maillage bois ou en cannage. Il y a une « standardisation » des sous-ensembles adaptées au ressources (adaptation à la hauteur moyenne des cannes ou des bois environnant), un enduit de terre argileuse et renforcé de fibre végétal ou animal était appliqué pour combler les vides. Les toitures étaient en roseau, paille ou bardeau.

La production de ces matériaux se trouvait dans un rayon proche (plusieurs dizaine de mètre à quelque centaine) du lieu de construction (A l’époque, le transport – humain- avait un impact lourd dans la balance). Leurs exploitations étaient souvent réalisés sur place du fait que l’énergie de transformation était, elle aussi, apporté par l’Homme: abattage, écorçage et taille des bois, mélange de la terre ou de l’argile dans une trou à proximité du gisement et d’une source d’eau (et de l’habitation). Seul les matériaux facilement transportables, étaient acheminé depuis le site de production afin d’être assemblé sur site (tressage, poterie…) sur du temps « perdus » car l’activité première, devant l’habitation, était de transformer les produits alimentaires (viande…) et leur « restes », principalement issue de la chasse (peau, os…).

Afin d’optimiser les ressources, les maisons rassemble les membres d’une même famille ou d’une communauté.

Les matériaux de construction et les techniques varient en fonction des cadres de vie.

On retrouve des vestiges de maison type longères à murs bas mais allant jusqu’à 45m de long. Une architecture proche de celle en A (moins de matériaux employés qu’avec d’autres architectures) avec une forte pente de toit, peu d’ouverture, le moyen d’éclairage, de chauffage et d’éclairage est le foyer.

Rapidement, il a fallut se protéger d’un autre prédateur: l’Homme. Ainsi, des fortification sont venues encercler ces maisons, d’abord en bois, puis en pierre et la notion de village apparait.

A la recherche de matériaux pré-fabriqué plutôt que brut.

La tuile, la brique, la tomette, le verre, le taillage du bois, la corde. C’est le développement de l’artisanat, où l’art, la technique et l’ingénierie se croisent. Les outils participe à la reproduction d’usage, permette d’unifier les productions dans leur résultat et augmente le rendement. La terre cuite permet d’aboutir dur des moyens de stockage plus viable dans le temps et des canalisations apportant de l’eau_et_assainissement.

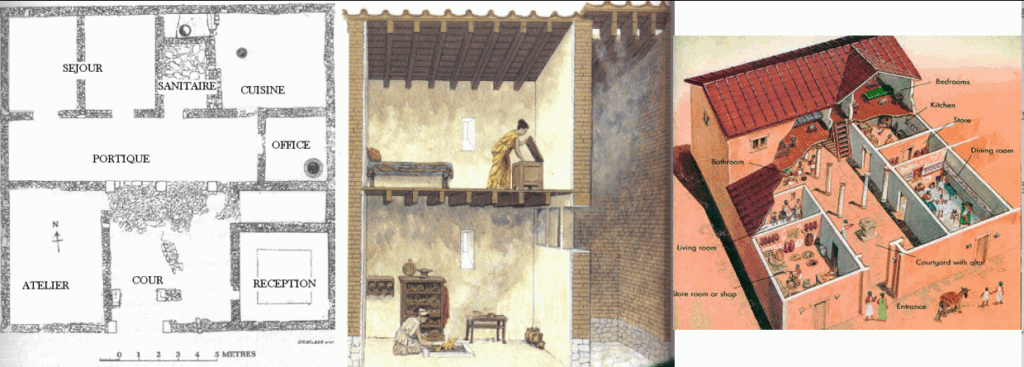

Il est à souligner que plus l’habitat est bien doté, plus il est chère à produire et réservé à une élite.

Les changement caractéristiques de l’habitat se vois en Mésopotamie, puis dans la Grèce et dans la Rome antique.

On observe un découpage par pièces et par fonctions avec notamment la proximité des pièces dites technique (eau, feu, garde manger…).

Avec la monté des religions, les sanctuaires prirent de la hauteur et de la technicité, tout en rationalisant la fabrication dans des carrières de proximités ou les pierre commence à avoir des tailles standards.

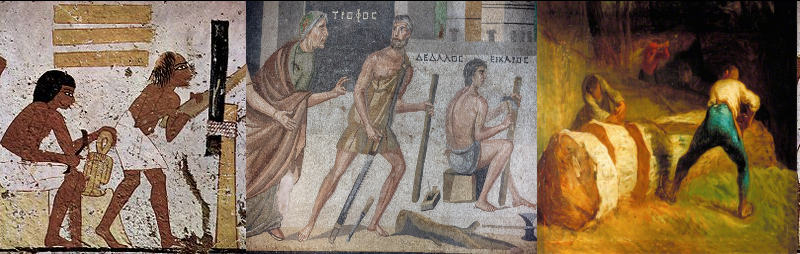

Avec l’antiquité et le déploiement des métaux (cuivre, bronze, fer) et l’activité autour de la forge, qui s’installait à proximité de forêt et de cours d’eau (les-celtes-forgerons )

Cela ouvre de nouvelle perspectives avec des outils plus durable et efficace que la pierre. L’équilibre entre force et résistance, fin et coupant.

L’image de la charrue est une des premières qui me vienne à l’esprit. On voit se développer la scie en bronze, puis en acier (https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie), la robinetterie (la-robinetterie-des-origines-a-lantiquite ) mais aussi des éléments sanitaire (lavabo, baignoire…) produite en hors site, sur les lieux d’approvisionnement. Les guerres voient le développement des matrices de coulage (la-forge).

Les activités se spécialisent en métier: Forgeron, menuisier, charpentier, cordier, tailleur de pierre, maçon, verrier, tuilier, briquetier… avec un développement fort de ces arts durant le moyen age. Un bel exemple expérimentale à lieu à Guedelon, ou recherche archéologique se mêle avec la passion de ces métiers.